こんにちは、アイオイクス株式会社の渥美(@ioix_atsumi)と申します。

今まで1,000件以上のSEO相談をお受けし、サイトを見てきました。

まったくSEOを施してこなかったサイト、他ベンダーが関わっていた形跡があるサイト、今現在ゴリゴリSEO施策をしているサイト、色々あります。

そんな中で「インハウスで頑張ってSEOに取り組んでいるものの、間違った施策をしてしまっているな…」と思うサイトも本当に沢山あります。

時には「早く相談いただければ…」と思ってしまうような致命的な間違いを犯しているケースもあります。

今回は過去に相談を受けたサイトの中から、悪影響が大きかったワースト3を紹介します。

ワースト3位 canonicalをTOPページに集約

「サイトをリニューアルしてから流入が落ちてしまったので見てほしい」という依頼がありました。

サイトリニューアルはデザインの変更以外にページの統合やURL変更など、サイトにとって大きな変更が多数発生しがちです。こういった時に致命的なミスが起こりやすく細心の注意が必要です。

インデックスページを確認すると、これまたTOPページのみ。ああ、これは間違いなく大きなミスを犯している、そう思いソースコードを確認すると予想は的中していました。

そう、このサイトはcanonicalを全てTOPページに向けていたのです。数ページの小さなサイトだったのでcanonical部分をコピペして使ってミスをしたか、評価を集中させるために意図的にしたのかは定かではありませんが、いずれにせよ致命的なミスであることに変わりはありません。

canonicalは正規ページを示すために使用するものであって、評価を集中させるために使用するものではありません。

また、canonicalは非常に強いシグナルであるため、今回の事例のようにインデックスが激減する要因になりえます。canonicalの意味や使い方を熟知していない方はむやみに使うべきではありません。注意が必要です。

ワースト2位 誤ったクロール制御

SEOには、クロールバジェットという言葉があります。

「Googleのクローラー(Googlebot)が一定期間に1つのサイトをクロールできるページ数には限りがある」ということなのですが、このクロールバジェットを気にするがあまりに、ネガティブな施策を行ってしまうケースがあります。

以前、ご相談を受けたサイトもクロールバジェットを意識しすぎた結果、主要数ページを除き、ほとんどのページをrobots.txtでDisallowにしてクロールを制御していました。

その結果、主要ページ以外の評価は下がっていき、流入は増えるどころか日に日に落ちていってしまったのです。

GoogleはGoogle WebmastersのYouTubeチャネルにおいて、クロールバジェットを気にするべきウェブサイトは「大規模サイト(100万ページ以上)」と述べています。そのため、1000ページにも満たない一般的なサイトであれば過剰に気にする必要はありません。

品質が低いコンテンツページをクロールをさせたくない気持ちはよくわかります。

しかし、Googleは低品質コンテンツに対する対処方法で、下記の3つを推奨しています。

1.改善する

2.削除する

3.noindex 設定する

そのためrobots.txtでクローラーを弾くことは推奨されていませんので、上記の3つができないか検討してみてください。

●参考:低品質コンテンツに対する3つの対処法、Googleランキングチームの推奨は改善 | 海外SEO情報ブログ

ワースト1位 SSL化への移行が不完全

Googleは2014年8月にSSL化をランキングシグナルに使用することを公表しました。

それに伴いSSL化を行うサイトが増えていき、2020年2月末のfeedtailorの発表によると、全国の上場企業のSSL化対応率は77.6%まで普及しました。

しかしその中で、SSL化のミスがSEOにおいて悪影響を起こしているケースが未だに散見されています。

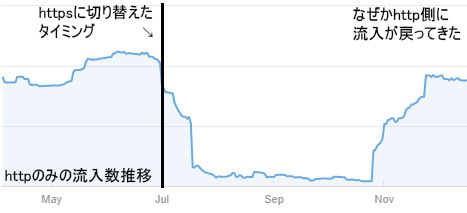

先日、SSL化したけど未だにhttp側の流入が多く、httpsに移行しきれていないようで困っているという相談を受けました。確かにhttpsのページは存在しており、保護アイコンも正常に表示されているので問題ないように見えます。

Googleサーチコンソールを確認させてもらうと確かにhttp側への流入が増えつつありました。一体なにが起こっているのか?

実はcanonicalが全てhttp側に向いていました。そして内部リンクも全てhttp側に向いています。sitemap.xmlもhttpのまま。

httpからhttpsにリダイレクトはしていたので見た目にはまったく分からないのですが、裏からみるとhttpのページが正規ページだというシグナルを一生懸命送っていたということになります。

SSL化すること自体は簡単ですが、URLが全て変わるので非常に影響範囲が大きい施策です。

- canonicalの向き先は変更したか?

- 内部リンクの向き先は変更したか?

- sitemap.xmlは更新したか?

などリスクを洗い出し、チェック項目を作成して慎重に作業することをおすすめいたします。

まとめ

SEO情報はネット上に多くありますが、施策をすること自体が目的になってしまってはいけません。

また、影響範囲を考えずに難易度の高いテクニカルな施策を行うと致命的なミスをおこしかねません。テクニカルな施策は正しく使用する事ではじめて効果が出ます。

その施策を実施することで、

- 何が達成できるのか?

- 影響はどの範囲まで及ぶのか?

- リスクは無いのか?

これらを把握してから施策するようにしましょう。

もしかしたら他にもっと簡単でリスクが少ないやり方があるかもしれませんし、そもそもその手段を取る必要がないかもしれません。あるいは、施策することで流入が大きく減ることもあるかもしれません。

もし、これから実施しようとしているSEO施策に技術的な要素が含まれ、正しいかどうかの確証が持てない場合は、実施前に一度専門家に相談いただくことをおすすめします。

アイオイクスではSEOを軸としたWebコンサルティングサービスを提供しています。

いわゆるSEOの型に沿った施策ではなく、お客様の事業やWebサイトの構成を踏まえた最適な施策のご提案を重要視しています。SEOにお困りの際はぜひご相談ください。

→SEOコンサルティング サービスページ

アイオイクスでは一緒に働く仲間を募集しています

アイオイクスのWebコンサルティング事業部では、「一緒に挑戦し、成功の物語を共有する」という理想像を掲げ、本質的な取り組みを推進しています。私たちと汎用性の高いスキルを突き詰め、自由に仕事をしていきませんか。

メールマガジンの登録はこちら

SEOに関連する記事の更新やセミナー情報をお届けします。